断崖絶壁、熱海の超絶ロケーションで「好奇心」の原点とコラボレーションの未来について探る2日間

毎年、STELLAR SCIENCE FOUNDATION(SS-F)のステラ・インベンター(※)コミュニティの交流を深めることを目的に開催しているSS-Fリトリート。今年は、約20名のインベンターとそのご家族が集まり、目の前に紺碧の海が広がる熱海の地で開催しました。

今回のSS-Fリトリートのテーマは「コラボレーション(Collaboration:協働)」。

新しい発見や発明(インベンション)を生み出す研究には、組織や分野を超えた協力が欠かせません。しかし現実には、制度や文化、さらには人間関係そのものが壁となり、自由な協働が難しくなることもあります。

そこで今回のリトリートでは、「理想のコラボレーションとは何か?」を問いかけ、「過去(Then)」「現在(Now)」「未来(Future)」 という3つの時間軸から、そのあり方を探る議論を深めました。

(※)比類なき独自の視点と想像力を持ち、野心的な科学研究に挑む研究者たちを、SS-Fは「Stellar Inventors(ステラー・インベンター)」と呼びます。

1日目:過去と現在を見つめ直す

Lightning Science Talks

リトリートの幕開けを飾ったのは「Lightning Science Talks」。研究者たちがそれぞれ、わずか120秒という制限時間で、自らの研究を紹介し合うセッションです。お互いの専門領域を一気に知ることができる、まさにスピード自己紹介。

しかも、この120秒はただの持ち時間ではありません。制限を超えると、最前列に水鉄砲を構えて待ち受ける武部さんから、容赦なく放水されるという仕掛け付き(笑)。そんなユーモアあふれる緊張感の中で、インベンターの皆さんが堂々と研究を語ってくださいました。

「リトリートで一番楽しみにしていることは?」という問いに、多くの方が答えていたのは、「普段出会わないような研究者と話せること」。今年もその言葉通り、進化生物学からIoT、分子生物学から工学まで、分野もバックグラウンドも異なるインベンターたちが一堂に会しました。

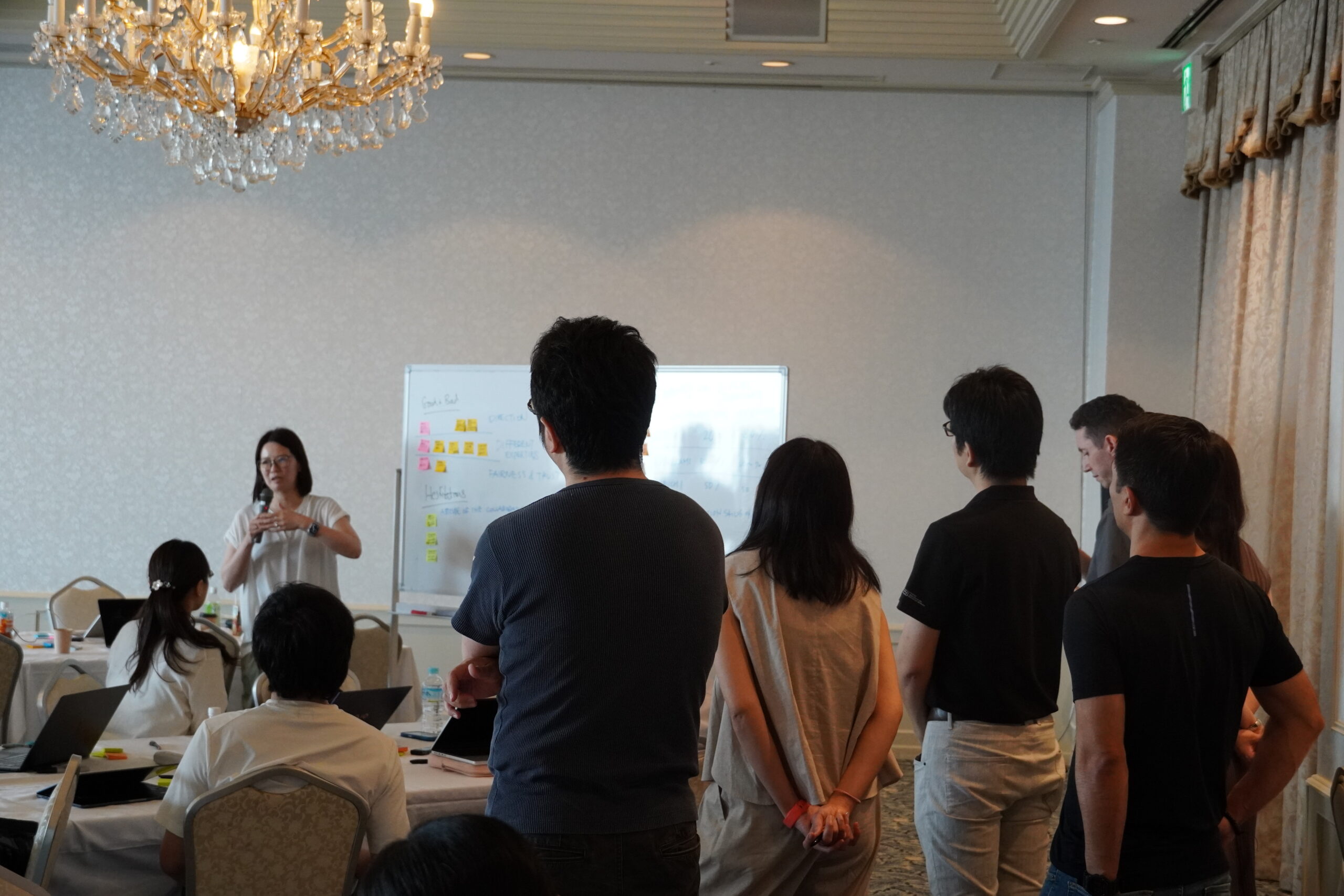

Collaboration Workshop Part 1 – 過去 “Then”

自己紹介を終え、最初のセッションでは、これまでに行ったことのある「過去のコラボレーション経験(=共同研究など)」をグループに分かれて、振り返りました。

「コラボレーションの研究を成功に導いた要因は何か?」

「なぜ途中で頓挫してしまったのか?」

「コラボレーション相手のラボの規模や力関係はどう影響するのか?」

といった問いに対するそれぞれの経験を、グループの中で共有します。

語られたエピソードには個別の事情があるものの、そこで浮かび上がってきたのは、驚くほど共通する課題と学びでした。

まず「成功の要因」として挙げられたのは、信頼関係の構築とコミットメントの明確化。お互いに「同じ時間軸で取り組んでいる」と感じられること、また「成果の共有(論文・発表など)における貢献のバランス」が明確であることが重要だと、多くの研究者が指摘しました。

一方で「頓挫の理由」としては、ラボの規模差や力関係がしばしば議論に上がりました。大きなラボとの共同研究はリソースの面でメリットがある一方、成果の取り扱いや主導権をめぐる不均衡が生じやすく、若手研究者にとっては大きなハードルとなり得るとの声もありました。

また、多くのコラボレーションは若手や院生からの「ボトムアップ」で始まることが多いものの、最終的にはPI(Principal Investigator:研究室主催者)の視点や交渉力に左右されるため、研究室の方針が不透明だとプロジェクトが前に進まないことも少なくないと共有されました。

「コラボレーションは“Win-Win”でありたい。でも、どうやってその関係を築くかはいつも難しい」

「大規模ラボとの共同研究は成果を出しやすいが、パワーバランスの差に躊躇してしまうことがある」

こうした率直な声が飛び交ったことで、参加者たちは「自分だけの悩みではない」ことを確認すると同時に、より良い協働のあり方を考えるための共通の土台を築くことができました。

好奇心の赴くままに。 ART × Science、Foldscope ワークショップ

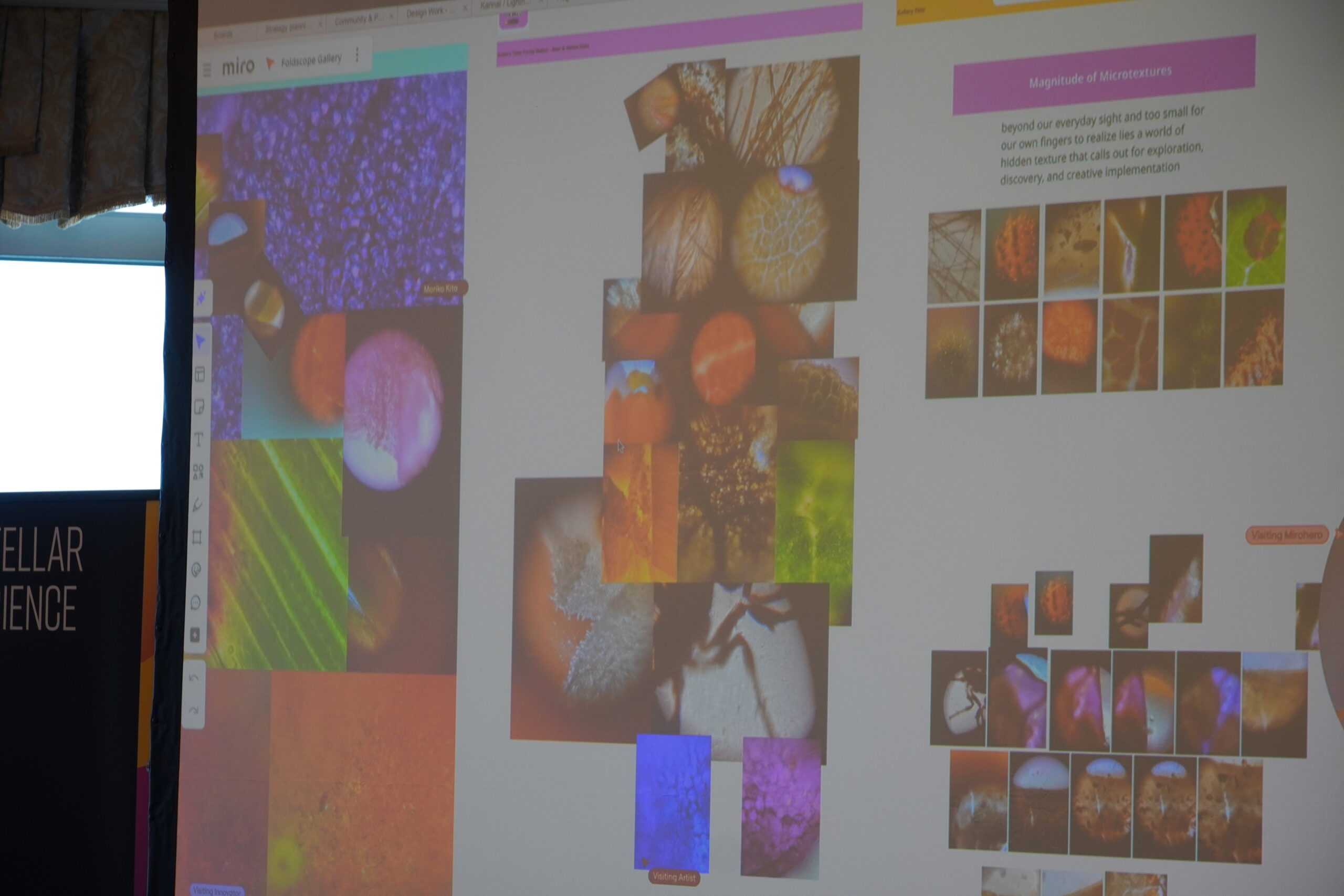

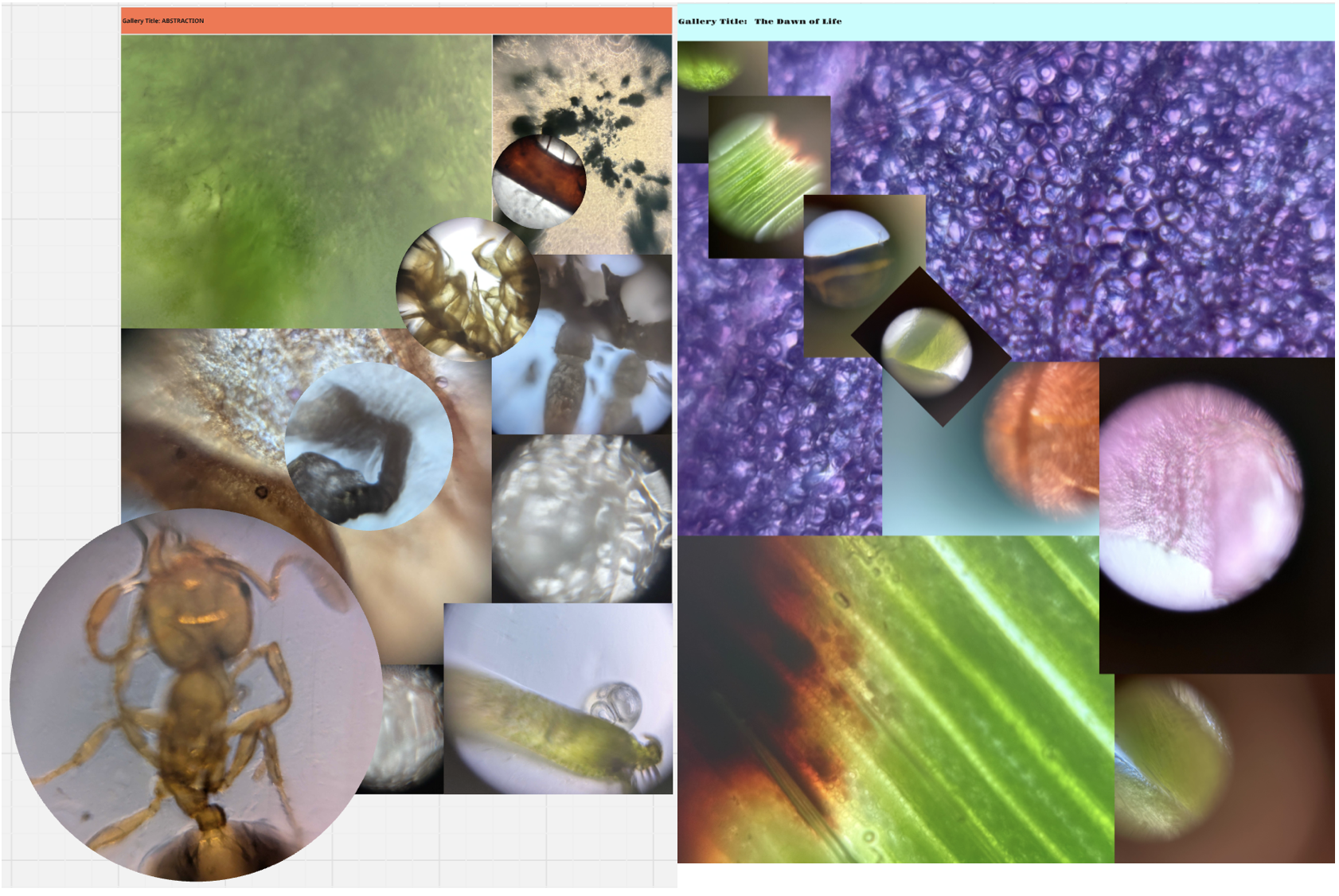

ランチをはさんだ午後は、会議室を飛び出し、身体を動かすスペシャルワークショップへ。「Foldscope(フォールドスコープ)」を使ったフィールドアクティビティを開催しました。

Foldscopeとは、折り紙のように紙で組み立てられる顕微鏡で、誰でも・どこでも・いつでも観察ができるように設計されたツール。研究機関だけでなく、教育や市民科学の場でも活用されているユニークな顕微鏡です。

まずは「何を観察したいか」を探しに外へ出発。熱海の山林を抜け、眼下に海を望む断崖をくだりながら、子どもも大人も一緒になってサンプルを採集していきます。手に取るのは、木々の葉や小さな花びら、虫の抜け殻。中にはタバコの吸い殻や、はたまた生きたままのトンボまで(!?)。思いがけない素材が集まり、参加者たちの好奇心が一気に高まりました。

その後は会議室に戻り、Foldscopeを手に各自で観察を開始。視界がクリアに広がった瞬間には「見えた!」「おお〜」と歓声が上がり、大人も子どもも夢中で顕微鏡を覗き込みました。同じ葉を持ち帰っていても、切り取り方や観察する角度によって見える世界はまったく違います。それぞれの参加者が、それぞれの視点でユニークな「発見」を生み出していきました。

最後は、グループごとに観察したサンプルの画像をアート作品に見立て、テーマとストーリーを添えて発表。「生命の誕生」や「宇宙」といった壮大なテーマから、「メロンソーダとビールを持ったカマキリのウェイター」といった子どもならではの独創的な作品まで、多彩な発表が並び、科学的な観察を超えて「同じものを見ても人によって見え方が異なる」という体験を共有する場となりました。

Collaboration Workshop Part 2 – 現在 “Now”

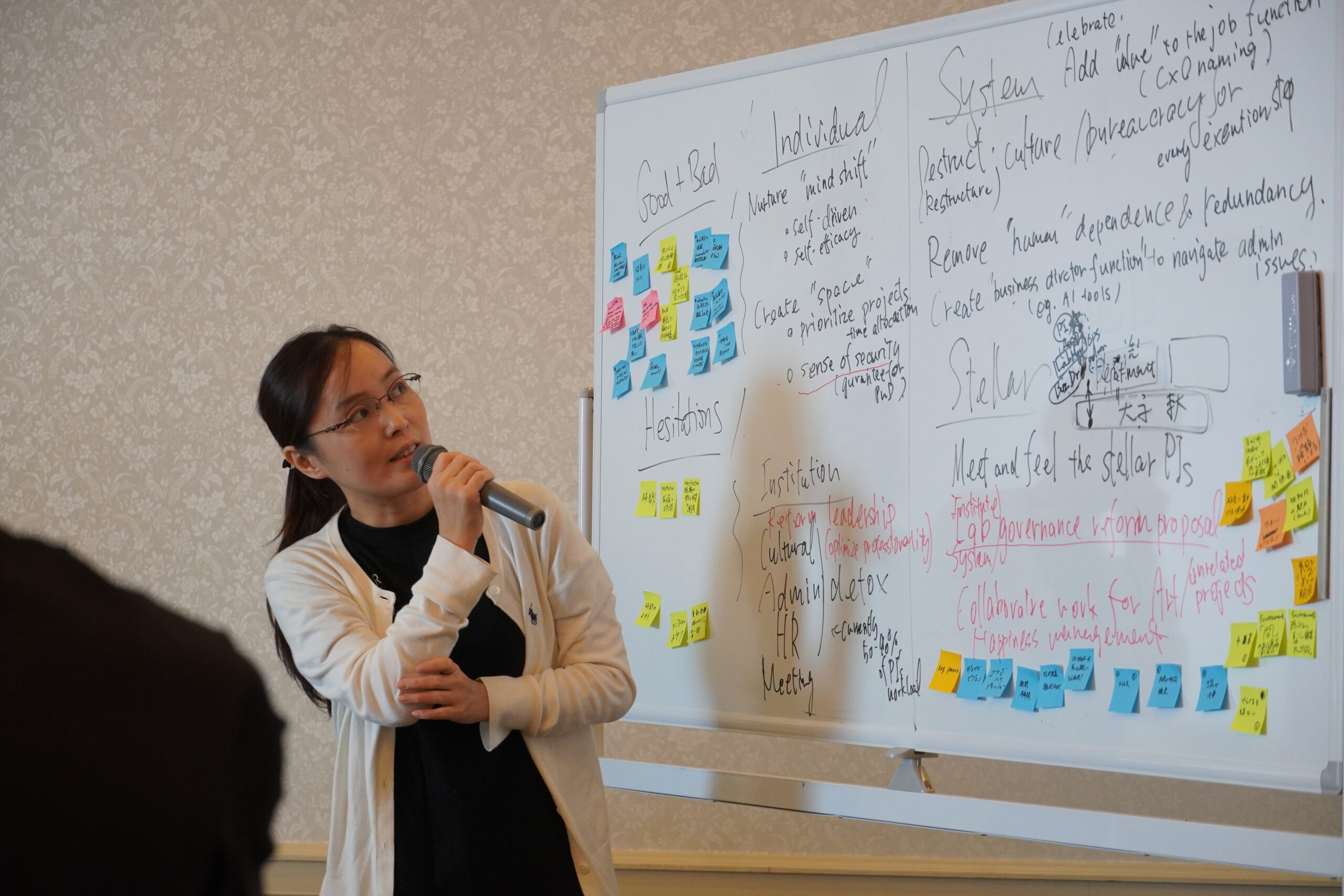

1日目最後のセッションでは、研究者たちが直面している「いま現在のコラボレーションの課題」に目を向けました。そこでは、理想論では語れない、制度・文化・人間関係に根ざしたリアルな悩みが次々と共有されました。

「若手研究者に裁量がない」

最も多く聞かれた声は、若手研究者に十分な裁量が与えられていないという点です。多くの共同研究は若手や院生の提案から芽生えるにもかかわらず、最終的に継続できるかどうかはPIの意思に大きく左右されます。結果として、プロジェクトの方向性が不透明になったり、若手が自らのアイデアを推し進められなかったりするケースが後を絶ちません。

「せっかく話が盛り上がっても、PIが“研究室の方針に合わない”と言えば、それで終わってしまう」

という声も出ました。

さらに、プロジェクトが大きくなるほど、参加者にとっての負担が増して持続できなくなるという課題も浮き彫りになりました。最初は「一緒にやろう」という気軽なスタートだったものが、進むにつれてタスクが膨らみ、個々のキャパシティを超えてしまうことがあります。「成功したはずのコラボレーションが、気づけばストレスの源になっている」という言葉には、多くの参加者が深くうなずいていました。

このセッションでは、研究者が直面する「現実の壁」を率直に可視化することができました。これらの課題を超えるための新しいモデルや制度設計をどう描くか、翌日の「未来(Future)」セッションで、より前向きな議論へとつなげていきます。

笑顔と対話に包まれたコミュニティ

1日目の濃密な議論を終えると、参加者たちは会場を移し、夜の熱海の海を望むバンケットへ。大きな窓の向こうに広がるのは、街の灯りに照らされた穏やかな波。昼間のセッションで交わされた熱い議論の余韻を胸に、研究者たちはリラックスした雰囲気で再び集まりました。

「普段は研究の話しかしていないけれど、こうやって人となりを知ることで、一緒に何かやろうという気持ちが強くなる」と語る声もあり、ディナーは単なる食事会以上の意味を持つ場となっていました。子ども連れの参加者が笑顔で話す姿など、昼間の真剣な表情とはまた違う柔らかな空気に包まれていました。

やがて会は二次会へと移り、場所を変えてさらに自由な交流が続きます。二次会では、新しく加わったインベンターの歓迎会も行われました。フォーマルなセッションでは聞けなかった研究の裏話から、趣味の話まで、笑いを交えたカジュアルなやりとりが次々と生まれます。リトリートが「研究のための集まり」であると同時に、「人と人がつながる場」であることを、改めて実感できる夜となりました。

2日目:未来を描く議論

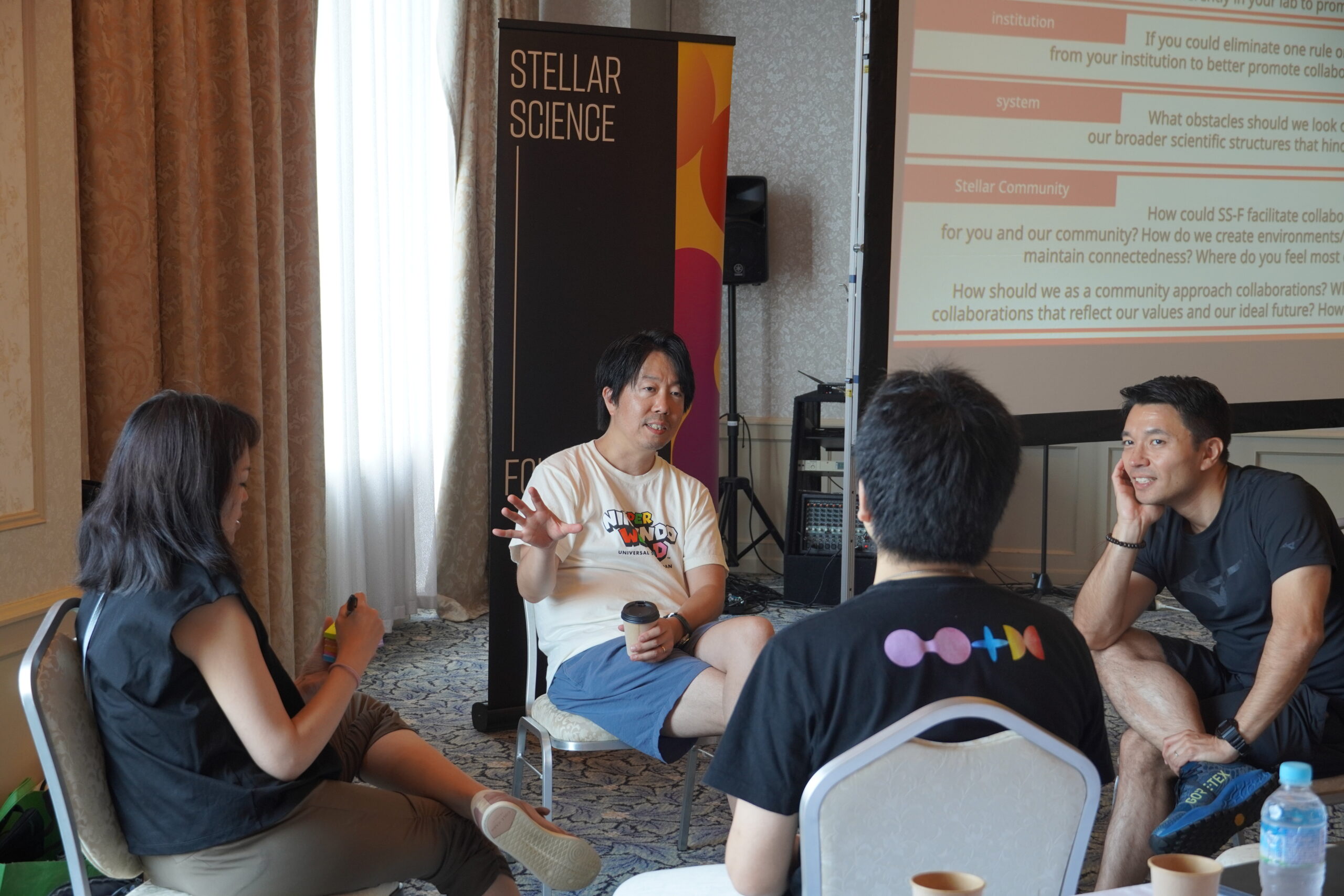

Collaboration Workshop Part 3 – 未来 “Future”

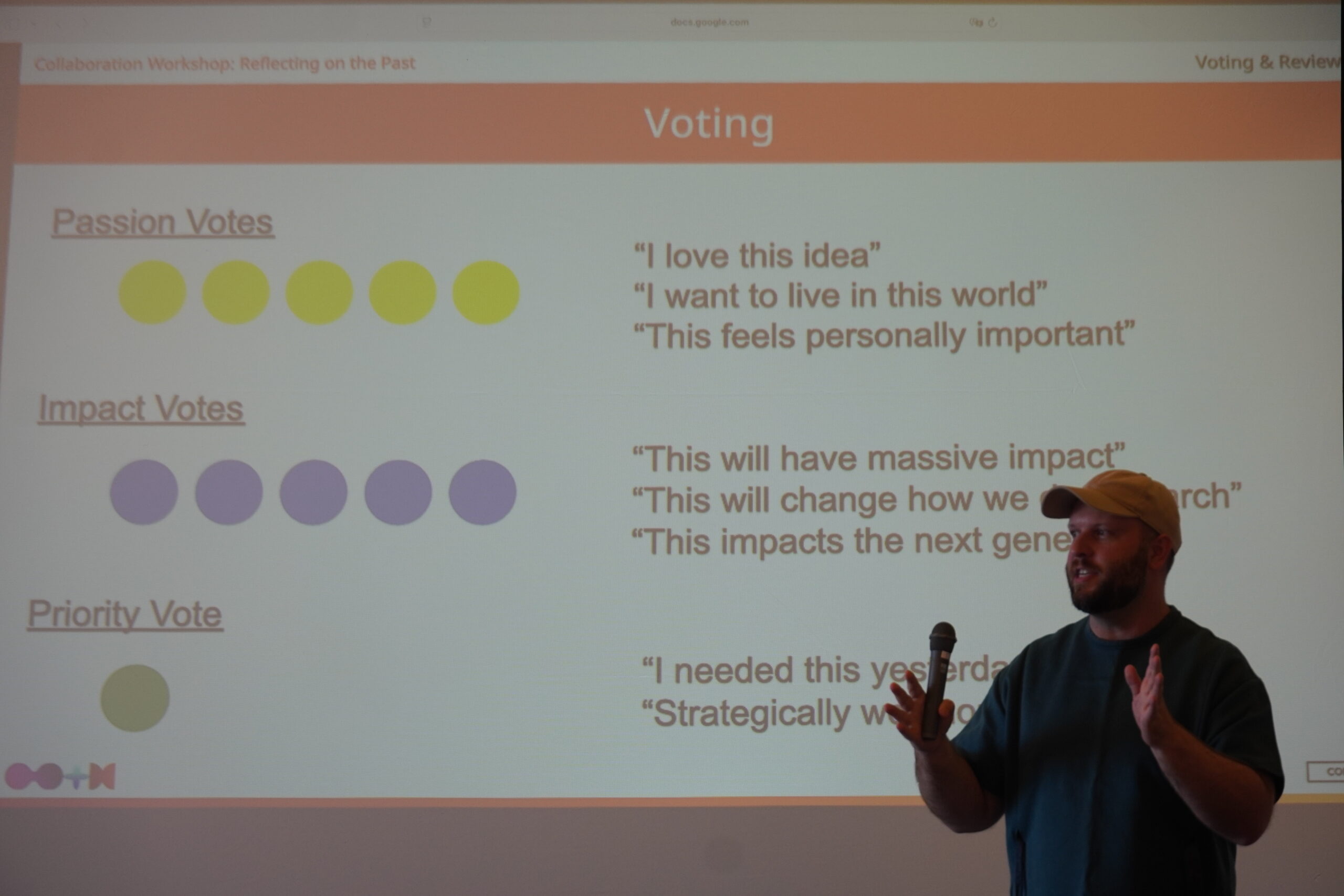

2日目の朝、研究者たちが向き合ったテーマは「未来」でした。これまで1日目で振り返った「過去」と「現在」のコラボレーションの経験を踏まえ、次は「これから、どんな仕組みや文化があれば研究者同士の協働がもっと豊かになるのか」を探る時間です。

議論の中で印象的だったのは、誰もが「理想的な未来」をただ語るのではなく、自分たちの現場感覚に根ざした具体的な提案を持ち寄っていたことです。

ある研究者は、共同研究の開始時に“役割やゴールを明確にするチェックリスト”が必要だと語りました。コラボレーションが大きくなるほど、負担が一部に偏ったり、ゴールが見えなくなったりする。その構造的なリスクを減らすための「ルール作り」が必要だ、という指摘です。

また、環境づくりについても熱い議論が交わされました。

会議や学会では同分野の研究者と深く話すことはできても、異分野の人との出会いは少ない。そこで「テーマ型リトリート」や「異分野を横断する定期交流会」をつくることが、新しいアイデアやパートナーシップを生み出す鍵になるのではないかと提案されました。

ある参加者は「JST PRESTOの仕組みのように、異なるバックグラウンドの研究者が同じテーマで定期的に集まることが、最もコラボレーションを育む」と力を込めます。

さらに「制度」の側面でも、多くの声があがりました。

日本では研究者が雑務に追われ、本来の研究時間が削られてしまう現実がある。その解決策として「ラボマネージャー制度」の導入が提案されました。研究者が研究に専念できる体制をつくることは、国際的に見ても急務だという意見です。

あわせて、年額10万円程度でも自由に使える「コラボレーション基金」があれば、研究者同士が気軽に会って議論したり、分野をまたいだ小さなプロジェクトを始めるきっかけになるのではないか、という具体的なアイデアも出されました。

中には、産業界と研究者をつなぐ仕掛けの必要性を訴える声も。

「CEOを招いて研究成果や課題を共有し、産業側の視点を研究に還流させる場をSSFのネットワークの中で持てないか」。未来のコラボレーションは研究者同士にとどまらず、社会との接点をどう広げるかが問われているのだと実感させられる意見でした。

こうした議論を通じて浮かび上がったのは、研究者たちが単に「困難」を嘆くだけではなく、協働を前に進めるための実践的な知恵を持ち寄っている姿。

未来に向けた議論からは、制度や文化の改革、新しい協働の仕組みづくりなど、多様なアイデアが生まれました。

2日間のリトリートを終えて

今回のリトリートは「理想のコラボレーションとは何か」という問いを軸に、過去・現在・未来という三つの時間軸から協働の姿を探る試みでした。

参加者は、自らの経験に基づいて成功や挫折の背景を語り合い、現実に立ちはだかる壁を共有しながらも、その先にある可能性を見いだそうとしていました。

熱海の海を臨む会場で交わされた対話は、単なる課題の指摘にとどまらず、時には外に出て身体を動かし、また子供のように好奇心のままに没頭する瞬間を通じて、未来に向けた仕組みや文化を構想する場となりました。そこには、異なる分野や立場を超えて信頼を築き、共に新しい知を生み出していくための強い意志が感じられました。

この二日間で生まれた洞察と提案は、今後SS-Fが実際の活動として形にしていきます。

私たちが大切にするコアバリュー「People-Centric(人から生まれ、 人とつながり、 人で広がる。)」は、まさにこのリトリートの場で体現されました。研究者一人ひとりの声を礎に、SS-Fはこれからも、自由で創造的な協働の文化を広げ、日本から世界へと推進していきます。